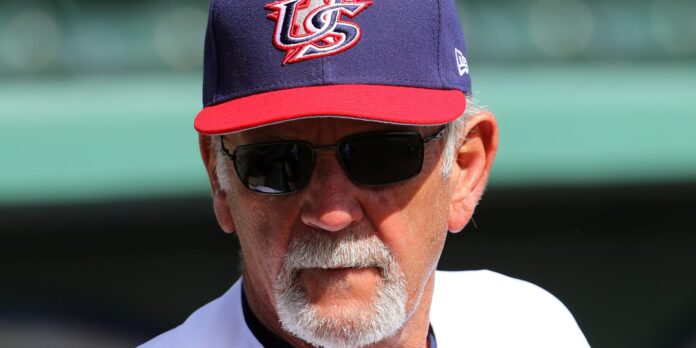

Jim Leyland, no sólo un gran entrenador sino uno de los grandes hombres del béisbol que jamás haya existido, finalmente llegó al Salón de la Fama el domingo, seleccionado por el Comité de la Era Contemporánea, que vota a los gerentes, ejecutivos y árbitros. Así que este fue el momento culminante de una vida en el béisbol que comenzó para el chico de Perrysburg, Ohio, como receptor de ligas menores antes de conseguir su primer trabajo como gerente con Bristol de la Liga de los Apalaches hace más de medio siglo.

«Sabía lo difícil que era este partido, porque lo descubrí temprano por mí mismo», me dijo hace mucho tiempo, sentado en el banquillo de los visitantes en el Shea Stadium en 1986, cuando sus Piratas estaban en el proceso de jugar 18 partidos contra los Mets y perdiendo 17. «Y desde entonces me he enorgullecido de hacerles saber a mis jugadores que nadie sabe mejor que yo lo difícil que es realmente».

Nunca ha habido un hombre de béisbol más respetado que Leyland, desde el momento en que realmente aprendió el oficio de ser un manager de Grandes Ligas trabajando para Tony La Russa como entrenador de los White Sox. Fue formado por eso, y luego por tantas victorias eventualmente, con los Piratas y luego los Marlins, que ganaron todo para él, y los Rockies y finalmente los dos equipos de los Tigres que llevaría a la Serie Mundial más tarde.

Pero la verdadera medida de Jim Leyland no fue sólo la forma en que ganó, sino también la forma en que perdió.

Estuve allí en 1992, en el antiguo estadio del condado de Atlanta-Fulton, para el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, cuando todos estábamos seguros de que ese sería el año en que Leyland llegaría a la Serie Mundial. Barry Bonds era joven para los Piratas y el as de Leyland, Doug Drabek estaba en el montículo y los Piratas estaban adelante esa noche, 2-0, al final de la novena.

Terry Pendleton abrió con un doble. Luego José Lind, el segunda base ganador del Guante de Oro de Leyland, pateó un roletazo de rutina de David Justice. Una caminata hacia Sid Bream, uno de los ex jugadores de Leyland con los Piratas, llenó las bases y puso fin a la noche de Drabek.

Dos outs más tarde, con los Bucs todavía aferrándose a una ventaja de 2-1 y Bream en segunda representando la carrera ganadora, Francisco Cabrera, un bateador emergente, conectó sencillo al jardín izquierdo frente a Stan Belinda. Bonds cargó contra la pelota y Bream, corriendo como si llevara muebles, se dirigió hacia la meta. Venció el lanzamiento de Bonds. Los Bravos iban a la Serie Mundial. Leyland tendría que esperar cinco años más y mudarse a los Marlins antes de poder llegar allí.

La puerta de la casa club de los Piratas permaneció cerrada esa noche más allá del momento en que las reglas del béisbol decían que debía estar abierta. Pero ni una sola persona en nuestro grupo de medios se quejó, a pesar de lo avanzado de la hora y de que muchos de nosotros estábamos en peligro de incumplir nuestros plazos.

La razón por la que nadie se quejó fue bastante simple: Jim Leyland estaba al otro lado de la puerta, y todos los que estaban allí esa noche respetaban a Leyland como siempre lo hacían sus jugadores.

La puerta se abrió por fin y Leyland, con esa voz devastada por el cigarrillo, los ojos enrojecidos y la voz suave, dijo: «Chicos, necesitaré sólo unos minutos más».

Cuando llegamos allí, por supuesto, Leyland se comportó como un campeón, algo que había estado tan cerca de serlo esa noche. Y tal vez hubo algo de justicia cinco años después, porque a veces la hay en los deportes, pero no siempre, cuando fue el equipo de Leyland quien remontó en un Juego 7, el Juego 7 de la Serie Mundial esta vez, para vencer a Cleveland.

Piensas en todos los días y noches de béisbol con él, cuando dirigía a los Piratas, los Marlins y los Rockies y finalmente tuvo esa tremenda carrera en Detroit, donde los fanáticos de los Tigres siempre se preguntarán cómo habrían sido las dos Series Mundiales que les dio. diferente si los Tigres no hubieran barrido dos veces la Serie de Campeonato de la Liga Americana y luego hubieran tenido que esperar una semana, sintiéndose como si estuvieran casi calcificándose, para que comenzara la Serie Mundial.

Sin embargo, siempre en la memoria está Jim Leyland: siendo sabio y divertido y mostrándote, a lo largo de todos esos días y noches, cuán verdaderamente y cuánto amaba la vida del béisbol.

Mi esposa viene de Perrysburg y siempre compartimos eso. Estuve sentado con él otro día en Shea, hablando sobre algunos de los lugares emblemáticos de esa ciudad cerca de Toledo, y finalmente mencioné un club del que era miembro la familia de mi esposa.

«Sí», gruñó Leyland. “Mi hermano y yo solíamos cortar el césped allí”.

Dijo eso mirando toda la hierba verde frente a él, el día recién comenzando. Con el tiempo acabaría uniéndose a la lista de entrenadores que ganaron banderines en ambas ligas. Una vez dijo que era hora de irse cuando el dolor de perder finalmente superó la alegría de ganar. Todo esto lo ha llevado ahora a Cooperstown, que el próximo verano recibirá a un invitado de honor más, este un receptor que nunca pasó de Doble-A como jugador, pero que de todos modos se convirtió en un inmortal del béisbol.